Vers une égalité effective : l’index de l’égalité professionnelle dans la fonction publique

Le 31 décembre 2024, le ministère de la Fonction publique a publié une première synthèse des "Index de l'égalité professionnelle" sur son site. L’ensemble des employeurs publics relevant des trois versants de la fonction publique – État, Territoriale et Hospitalière – étant désormais tenus de publier non seulement cet index, mais également les objectifs de progression qui en découlent.

Ce dispositif, inscrit dans les articles L. 132-9-3 et suivants du Code général de la fonction publique, s’inscrit dans la continuité des avancées permises par l’accord du 30 novembre 2018 sur l’égalité professionnelle dans la fonction publique, signé par la CFDT Fonction publique. Cet accord prévoit notamment une meilleure prise en compte des écarts de rémunération dans les plans d’action des employeurs publics et une amélioration des outils de suivi statistique, posant ainsi les bases de l’index actuel.

Un outil pour mesurer et corriger les écarts

Mis en œuvre dans chacun des 3 versants de la fonction publique, l’Index vise à inscrire l’égalité professionnelle dans une démarche mesurable et corrective, à travers des indicateurs quantitatifs qui permettent de repérer les écarts, d’engager des actions ciblées et d’en suivre l’impact.

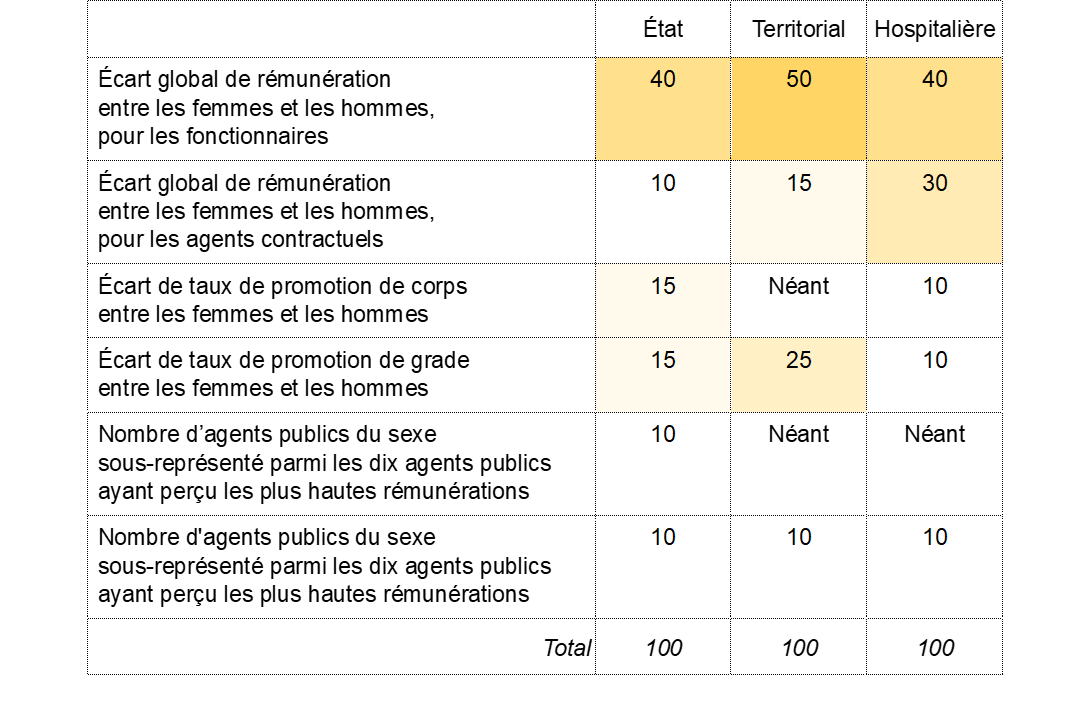

L’index de l’égalité professionnelle dans la fonction publique, noté sur une base de 100 points, repose sur quatre à six indicateurs selon les pondérations suivantes :

Bien que reconnaissant l’utilité d’un tel outil de mesure, la CFDT Fonction publique s’est élevée contre le seuil de 75 points en deçà duquel des correctifs doivent être prévus, inférieur à celui en vigueur dans le privé (85 points).

Une obligation de publication assortie de sanctions

Un score inférieur à 75 points sur 100 impose aux employeurs de publier des objectifs de progression pour améliorer les résultats de l’index. Ces objectifs doivent être détaillés et transmettre des pistes concrètes d’amélioration, comme la mise en place de formations, la refonte des critères de promotion, ou la révision des grilles salariales.

En cas de non-conformité persistante sur une période de cinq années consécutives, des pénalités financières pouvant aller jusqu’à 1% de la masse salariale annuelle brute des agents peuvent être appliquées aux employeurs publics défaillants.

La CFDT demande néanmoins que la transparence du dispositif soit effective, par sa présentation devant le Comité social avant publication, et que les corps de contrôle en soient destinataires. Les sanctions pour non respect de la procédure, ou non atteinte du seuil doivent être rapides et suffisamment coercitives pour être efficaces.

Des premières publications encourageantes mais perfectibles

La publication des indices pour 2024 témoigne de l’adhésion large des employeurs publics à cette démarche, une majorité d’entre eux franchissant la barre des 75 points (lien vers les résultats). Cet engagement mérite d’être salué comme un signe positif. Cependant, il impose aussi une responsabilité accrue et commune à l’ensemble des 3 versants de la fonction publique : celle de veiller à ce que cet outil demeure fidèle à son ambition initiale. La CFDT Fonction publique entend ainsi rester vigilante, consciente des dérives possibles, telles que le "feminism washing" ou le "pinkwashing", qui pourraient vider l’index de sa substance en privilégiant la quête du score sur les actions concrètes.

Par ailleurs, certaines situations mettent en évidence des limites méthodologiques communes aux 3 versants de la fonction publique qui nécessitent des ajustements, notamment :

- Le niveau minimal requis de 75 points sur 100 qui semble très insuffisant, d’autant plus que 100% des ministères et 85% des collectivités territoriales ont atteint la cible de 75 points ;

- Le délai de 5 ans pour atteindre cet objectif est beaucoup trop long (ce délai est de 3 ans dans le secteur privé), et les mesures de contrôle et de vérification trop évasives ;

- L’effet d’écrasement des moyennes : les écarts globaux de rémunération, exprimés en moyennes, masquent souvent la diversité des situations. Ces indicateurs manquent de finesse, comparés à des outils comme la base de données sociales (BDS) ou les exigences de la nouvelle directive européenne sur la transparence des rémunérations, qui prévoient des écarts à la fois moyens et médians ;

- Une vision partielle de la pyramide des salaires : en se concentrant sur les dix plus hautes rémunérations, l’index peut invisibiliser une surreprésentation des femmes parmi les bas salaires, ce qui empêche d’appréhender pleinement leur place dans la structure salariale globale ;

- La neutralisation des temps partiels et des temps non complets : l’utilisation des équivalents temps plein (ETP) dans l’index élude la question des écarts de temps de travail entre les femmes et les hommes. Ce traitement neutralisant dissuade les employeurs publics d’agir sur les disparités liées au temps partiel, pourtant un marqueur essentiel dans les secteurs féminisés ;

- L’homogénéisation du périmètre de l’index, pour chacun des trois versants : dans la FPE, le département ministériel couvre des réalités très différentes ; le seuil de 50 dans la FPH fait s’interroger sur le sort des agents affectés dans ces établissements sortis des radars de l’index et, pour la FPT, la CFDT demande que le seuil de 50 agents soit dissocié de celui du nombre d’habitants ;

- L'augmentation de la précision des indicateurs, en ajoutant notamment :

- l’écart de promotion au retour de congé mat ou avec ou sans maladie lié à la maternité, durant la maternité par rapport aux autres collègues par catégorie socio-professionnelle (à l’instar du secteur privé),

- la proportion de femmes et d’hommes à tous les niveaux d’encadrement,

- la proportion de femmes et d’hommes occupant des postes à responsabilités ouvrant droit à rémunération.

Ces observations pointent vers une nécessité impérieuse : renforcer le dialogue social pour corriger ces lacunes et adapter les dispositifs aux enjeux réels de l’égalité professionnelle. L’objectif doit être clair : faire des indices non pas des outils de communication, mais des leviers véritables pour transformer durablement les pratiques.

Un horizon commun pour l’égalité

Pour la CFDT Fonction publique, qui a largement contribué à ces avancées, il est essentiel que l’index ne devienne pas une simple contrainte administrative. Il doit être un levier de transformation sociale, permettant de briser les plafonds de verre, de promouvoir une plus grande diversité dans les postes de direction, et de garantir à chaque agent public une carrière fondée sur le mérite, indépendamment de son genre.

Une vigilance collective pour des progrès durables

Si l’instauration de l’index constitue une avancée vers une égalité réelle, le chemin reste semé d’embûches. Les employeurs publics doivent non seulement améliorer leur communication sur leurs objectifs de progression, mais aussi démontrer leur impact concret à travers des résultats mesurables.

Le rôle des organisations syndicales, comme la CFDT, sera crucial pour maintenir un engagement constant, accompagner les employeurs dans leurs démarches et garantir que l’égalité professionnelle devienne une réalité durable dans nos services publics.

Pour connaître les résultats de l’Index, consultez la synthèse publiée sur le site du ministère de la Fonction publique : Index de l'égalité professionnelle.